-

ToolBox

- Inhaltsfeld 1: Menschsein in Freiheit und Verantwortung

- Inhaltsfeld 2: Sprechen von und mit Gott

- Inhaltsfeld 3: Jesus Christus

-

Inhaltsfeld 4: Kirche

-

Inhaltsfeld 5: Bibel

- Inhaltsfeld 6: Weltreligionen im Dialog

- Inhaltsfeld 7: Religion in einer pluralen Gesellschaft

-

Inhaltsfeld 1: Der Mensch in christlicher Perspektive

-

Inhaltsfeld 2: Christliche Antworten auf die Gottesfrage

-

Inhaltsfeld 3: Das Zeugnis vom Zuspruch und Anspruch Jesu Christi

-

Inhaltsfeld 4: Kirche in ihrem Anspruch und Auftrag

-

Inhaltsfeld 5: Verantwortliches Handeln aus christlicher Motivation

-

Inhaltsfeld 6: Die christliche Hoffnung auf Vollendung

- Digitale Tools für den RU

-

Israel-Hamas-Konflikt im Unterricht

- Außerschulische Lernorte im Bistum Essen

-

Sprachbildung

- Kurzfilme

- Literaturtipps

- Musikimpulse

- Bildimpulse

-

Spirituelles

- Unterrichtsmaterial

- Tipps für die Suche nach Unterrichtsmaterial

- Unterrichtsmaterial Primarstufe

- Unterrichtsmaterial Sekundarstufe I

- Unterrichtsmaterial Sekundarstufe II

-

Fachtexte

-

Berichte

-

Literatur und digitale Tools zu Fachdidaktik und -wissenschaft

-

RELIvanz

- Veranstaltungen

- Newsletter "RELIboard"

Christliche Identität: Gestern – heute und morgen! Sakramententheologie in einer sich säkularisierenden Welt

von Ralf Miggelbrink

Situationsvergewisserung

Noch immer ist das praktische Verständnis der Sakramente und ihres gemeindlichen Vollzuges stark von gesellschaftlich überlebten Erwartungen bestimmt: Jahrgangsweise werden Kinder zur Erstkommunion und Firmung geführt, die als Gelegenheit gemeindlicher Integration ergriffen werden soll. Stark tritt ein Sakramentenverständnis der göttlich wirksamen Kausalität in den Vordergrund: Durch den Vollzug der heiligen Zeichen soll das gelingen, was die heilige Zeichen bezeichnen und wogegen ihr Empfänger*in keinen aktiven Widerstand leistet, dem er sich also in irgendeiner Weise öffnet. Mit diesem inklusivistischen Sakramentenverständnis steht die katholische Kirche überraschend offen und liberal gegen ein exklusives Verständnis der Taufe, wie es kennzeichnend ist für alle Täuferkirchen. Die Täuferkirchen betonen den Glauben als Bedingung der Taufe. Im Prinzip steht diese Überzeugung in altkirchlicher Tradition und findet ihre Fortsetzung in der zum Vollzug der Taufe gehörigen Abfrage des Glaubensbekenntnisses. Allerdings praktiziert die katholische Kirche in Deutschland noch ganz überwiegend die Säuglingstaufe und kann sich damit auf die Apostelgeschichte berufen, die von Taufen „mit dem ganzen Haus“ (Apg 18, 8), also ganzer Hausgemeinschaften berichtet. Dem entgegengesetzt betonen die Kirchen der Reformation und insbesondere die Freikirchen die sogenannte Glaubenstaufe: Glaube, der auch in der katholischen Kirche anlässlich der Taufe als deren Bedingung im Bekenntnis abgefragt wird, ist in erheblich strikterem Sinne Bedingung der Taufe. Der Taufbewerber muss also schon glauben, damit er als Gläubiger Mitglied der „Versammlung der Gläubigen“ (congregatio fidelium) werden kann. Im Prinzip gilt diese Reihenfolge auch in der katholischen Kirche, man versteht sie aber offensichtlich nicht so strikt, denn wie könnte man sonst Säuglinge taufen? Manchmal optieren Eltern für eine Glaubenstaufe ihrer Kinder und erklären: „Das soll unser Kind zu gegebener Zeit selbst entscheiden.“ Diese Position scheint nicht nur theologisch durch das altkirchliche Zeugnis gut begründet, sondern vor allem drückt sich in ihr ein neuzeitlich-moderner Respekt vor der freien Selbstbestimmung (Autonomie) eines Menschen aus, der ja schwerlich im noch-nicht-zustimmungsfähigen Alter zur Mitgliedschaft in einer Institution verpflichtet werden kann, die sich selbst ja gerade durch ihre Unterschiedenheit zur Welt definiert und deren Mitglied zu sein Kenntnis und Zustimmung zu überhaupt nicht selbstverständlichen Glaubensinhalten voraussetzt. Andererseits offenbart sich in diesem täuferischen Votum ein Verständnis von Glauben, das in einer gewissen Spannung zur evangelischen Grundidee über den Ursprung des Glaubens bei jedem einzelnen Menschen steht. Nach ihr erwählt die zuwendende Gnade Gottes jeden Menschen individuell. Bedeutet das, Gott wendet diese Gnade etwa nur den Menschen zu, die sich zuvor Gott gläubig zugewandt haben? Oder muss der Sakramentsgnade eine Berufungsgnade vorangehen? Kann es einen die Lebensentscheidung wendenden Glauben ohne vorherige Gnadenzuwendung Gottes geben? Die überaus bedeutsame Synode von Orange definiert 529, dass schon der Wille, getauft werden zu wollen und den Glauben anzunehmen (initium fidei) gnadengewirkt, also Handeln Gottes am Menschen sind. Der freien Entscheidung geht mithin im altkirchlichen Verständnis das Handeln Gottes am Menschen voraus.

Konkret

Diese kleine Problematisierung der Taufpraxis mag als Einstieg dienen zu einer Meditation über christliche Identität und ihre Bedeutung für Theorie und Praxis der Sakramente: Als schwierig erscheint vor dem Hintergrund der vorangegangenen Überlegungen die klare Trennung (puristische Position): Erst kommt das Glaubensbekenntnis aus der Freiheit des Subjekts, dann der Empfang des göttlichen Gnadengeschenkes der Taufe. Analog lässt sich dieser Purismus bei der Eucharistie und den anderen Sakramenten erkennen. Immer führt die puristische Position aufrichtige Menschen in Krisen der Selbsterkenntnis: Ist mein Glaube wirklich hinlänglich intensiv, um die Taufe zu empfangen, so dass sie wirklich zur Lebenswendefeier werden kann, zum Eintritt in die eschatologische Heilsgemeinde? Das Konzil von Trient antwortet auf diese Frage nach der Existenz des rettenden, heilschaffenden Glaubens in jedem einzelnen Menschen, indem es erklärt: „Niemand weiß mit Sicherheit, dass er zu den Geretteten gehört.“ Dem „eitlen Zutrauen der Ketzer“ (DH 1533) setzt das Konzil eine begründete Skepsis entgegen: Religiöses Leben und Erleben mag sich verknüpfen mit einem neuzeitlich zugespitzten Selbstbewusstsein. Es lässt sich aber nicht auf dieses Selbstbewusstsein reduzieren. Die Grundannahme des Sakramentes ist die These einer göttlichen Wirksamkeit am Menschen, die mehr und anderes begründet als das, was der Mensch aus sich selbst bewusst hervorbringt und deshalb auch sicher über sich weiß. In den Raum der Sakramente eintreten, bedeutet die grundsätzliche Zustimmung zu einer göttlichen Wirksamkeit am eigenen Leben.

Das Ich hineingestellt in den göttlichen Resonanzraum

Die Idee, dass Gott in meinem Leben handelt und mitwirkt, steht auf den ersten Blick im Widerspruch zum neuzeitlichen Autonomieideal. Handelt es sich hier um eine jener weltbildhaften Vorstellungen der Spätantike, als etwa der Apostel Paulus sich den Menschen gar nicht anders denken konnte, denn unter einer Herrschaft der Sünde, des Bösen und des Fleisches oder unter der Herrschaft Gottes? Muss man sich von solchen freiheitsignoranten Ideen nicht verabschieden?

Andererseits ist uns die Freiheit des Subjektes, dies oder jenes zu tun, als eine philosophisch-juristische Idee bekannt. Im Leben aber stehen Menschen immer in Einflusssphären. Die Idee der Freiheit wird als Herausforderung im Zusammenhang der Sakramente erst richtig bewusst: Menschen fragen und sind damit beschäftigt zu ergründen, ob sie wirklich glauben, wenn sie sich auf die Taufe zubewegen. Vor der Hochzeit kann die Frage, ob man den Bräutigam wirklich heiraten will, bedrängend werden. Unzählige Filmkomödien knüpfen an diese Erfahrung und die mit ihr verknüpften inneren Konflikte an! Ein Mädchen erklärt am Morgen der Erstkommunion, doch nicht und wenn überhaupt, dann nur in ihrer Miss-Sixty-Jeans zur Kommunion gehen zu wollen. Die Zusage: „In Jeans? Das kannst Du machen!“ löst die Spannung sofort, das Kommunionkleid ist kein Problem mehr! Als Konsequenz der kleinen Szene vor dem feierlichen Kommuniongottesdienst bleibt die Erkenntnis: Auf das Kleid kommt es nicht an! Und ganz nebenbei wurde deutlich: Den Eltern geht es nicht um die festliche Äußerlichkeit. Sakrament bedeutet wirklich: Zu einer freien Begegnung mit Gott gerufen zu sein! Wo Gott ist, da sind Menschen zur Freiheit berufen, die zu sein, die sie sind, auch wenn sie sich morgen vielleicht anders fühlen werden.

Freiraum für Authentizität

Freiraum für Authentizität ist für die Erfahrung des Sakramentes absolut grundlegend. Wo Kirche den Anspruch sakramentalen Handelns erfüllen will, da geht dies nur, wo sie sich dem Handeln Gottes zur Verfügung stellen will und damit alles ausblendet, was wir als Menschen voneinander erwarten oder erhoffen. Wo diese Maxime ernst genommen wird, wird die Feier des Sakramentes zum Zeugnis für den Inhalt des Sakramentes: Gott liebt und bejaht Dich und will in Deinem Leben wirksam werden. Das klingt schön und fromm. Alle sakramentalen Feiern finden in unseren Kirchen unter Darstellungen des Gekreuzigten statt und erinnern so daran, dass Gottes Wirksamkeit im Leben nicht einfach nur angenehme Folgen zeitigen muss. Dieser fast drohende Satz, der eben auch nicht nur harmlos klingen darf, bedarf des gottesdienstlichen Zusammenhanges, um verstehbar zu sein: Kein Sakrament ohne Gottesdienst! Kein Gottesdienst ohne Schriftlesung! Keine Schriftlesung, in der es nicht um Erfahrungen geht, was Menschen passieren kann, wenn sie mit Gott in Berührung kommen! Freiheit heißt nicht nur entscheiden und tun können, was ich will, sondern entscheiden und handeln in einem durch das göttliche Du aufgespannten Beziehungsraum, in dem Gott im biblischen Gotteswort hörbar wird.

Göttliche Beziehungen

Dieser göttliche Beziehungsraum bringt die Freiheit des Einzelnen zu Bewusstsein. In diesem Resonanzraum Gottes wachsen menschliche Freiheit und das Bewusstsein frei zu sein. Wichtig ist, dass Gemeinde und Familie diese Wirklichkeit respektieren und nicht ihre eigenen Erwartungen an das gelingende Fest über alles innere Erleben der Kinder stellen. So bezeugen Gemeinden: Gottes Gegenwart befreit Menschen aus Zwängen und Erwartungen, lässt sie selbst sein.

Selbstsein ist nicht die letzte Wahrheit aller Sakramente. Aber das Hineintreten in eine den Menschen verwandelnde Beziehungsgeschichte mit Gott steht außerhalb der Souveränität von Gemeinde, Erziehern und Schule, die Gott hier Raum geben müssen, um nicht alles zu verderben.

Ein schlechter Pädagogismus, der mit seiner Zielplanung die Empfindungen und Bewegungen der Kinder während einer sakramentalen Feier im Voraus bestimmen und vereinnahmen will, ist überaus verwerflich. Ein Siebzigjähriger erzählt empört noch heute von seiner Erstkommunion: Der Kaplan hatte den Kindern erzählt, nach dem Empfang der Kommunion würden die frommen und andächtigen Kinder die Engel singen hören. Kniend wandte sich der kleine Junge an seinen Freund: „Hörst Du sie?“ Der nickte, versunken in tiefster Andacht. Mein Nachbar hörte nichts. Offensichtlich war er von Gott verstoßen. Wie Kain, dessen Opfer auch nicht angenommen wurde. Noch mehr als fünf Jahrzehnte später hat er dem Gefährten aus Kindertagen, diesem „Scheißheuchler“ nicht verziehen und sah dessen Verworfenheit durch dessen spätere Lebensgeschichte bestätigt. Dabei ist er weder ein einfacher noch ein naiver Mensch, sondern ein sehr erfolgreicher, international gefragter Ingenieur, woraus man erkennen mag, wie verheerend „fromme“ Lügen in der Katechese wirken und wie wichtig Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit im sakramentalen Zusammenhang sind: Hier öffnen sich Menschen dem Wirken Gottes und niemand hat das Recht, in diesem Bereich mit eigenen Intentionen Raum beanspruchen zu wollen. Wo diese Überzeugung glaubwürdig gelebt wird, ist der wichtigste Grundstein jeder Sakramentenkatechese gelegt: Gott handelt zu dessen Heil an jedem Menschen, der sich ihm zuwendet. Vor dieser Wahrheit ist alles andere nur Staffage, werden alle anderen zu Komparsen, auf die als Individuen es in diesem Augenblick gar nicht ankommt, oder anders gesagt: alle sollen sich bemühen, der Gnade Gottes nicht unnötig im Wege zu stehen. Ehrfurcht heißt in diesem Zusammenhang das Zurückstellen eigener Interessen.

Identität – Was soll das sein?

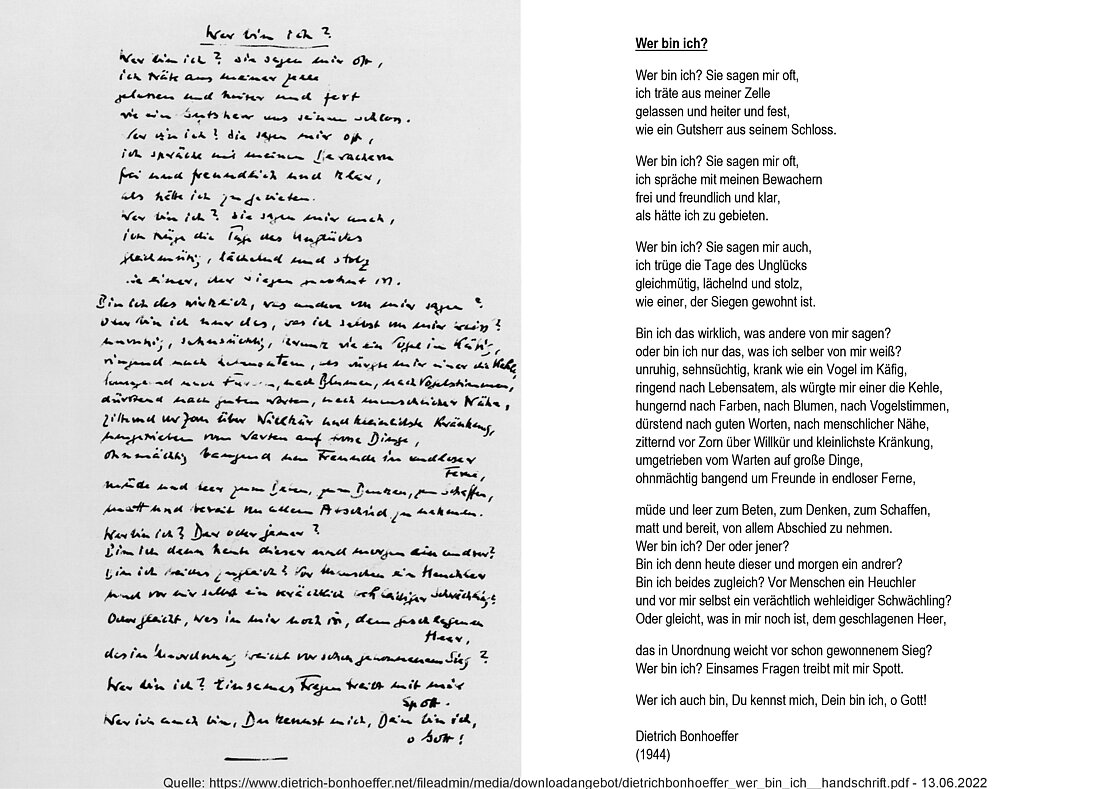

Wer bin ich – und wenn ja wie viele? Der populäre philosophische Autor Richard David Precht ironisiert mit diesem Buchtitel (München 2007) eine Frage, die im religiösen Zusammenhang erst richtig zu klingen beginnt: Bin ich eine recht zufällige, genetisch induzierte Zellformation, deren Wahrnehmungs- und Denkfähigkeit sich selbstreflexiv Bewusstsein und mit ihm ein Ich zuspricht und so die Frage provoziert: Wer bin ich? Wie hinderlich ist diese Frage! Sie mag dazu verleiten, aussagen zu wollen, was denn dieses Ich sein soll, das sich doch gerade darin erfährt, dass es immer offen, wandlungsfähig und anders ist. Dietrich Bonhoeffer hat diese Situation der Offenheit in seinem Gedicht „Wer bin ich?“ als quälend beschrieben. Die Idee, eine Selbigkeit zu sein, in allem Wandel eine Identität zu realisieren, unterscheidet das christliche Selbstbewusstsein von demjenigen des Vorsokratikers Heraklit, der sich den Menschen als offenen, beständigen Wandlungsprozess dachte. Worin aber diese Identität besteht, das gestaltet Bonhoeffer in seinem Gedicht als nicht fasslich und nicht recht aussagbar: All unsere Erfahrungen, Selbsterzählungen und Selbstreflexionen beziehen sich auf ein Ich. Zugleich ist dieses Ich nicht fassbar. Es bleibt eine offene Frage, eine noch nicht zu Ende erzählte Geschichte, ein ungelöstes Rätsel. Bonhoeffer vergegenwärtigt in seinem Gedicht diese Situation unter den Bedingungen der Haft, die mit seiner Hinrichtung endet, als quälend. Die Lösung der offenen Frage nach Ich und Selbst gibt er in der letzten Zeile des Gedichts: „Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott.“

Der hier gemeinte Zusammenhang ist verallgemeinerbarer, als die besondere Situation Bonhoeffers vermuten lässt: Wir alle stehen vor der Frage „Wer bin ich?“ und das umso mehr, als uns der Glaube an Gott zuspricht: Du bist! Es gibt Dein Ich! Dein Name ist nicht nur ein funktionaler Code, sondern das Symbol einer Identität, der eigenes Sein zukommt, die ist. Der Neue Atheismus empfindet diesen Gedanken als zutiefst beunruhigend und setzt dagegen: „Mach Dir keine Gedanken! Höchstwahrscheinlich gibt es keinen Gott!“ Wenn es aber Gott gibt, dann allerdings ist die Identität des Einzelnen eine beunruhigend ernst zu nehmende Wirklichkeit, dann ist der Mensch Gegenüber des Ewigen, dessen Leben von Bedeutsamkeit getroffen wird, die auch belasten kann. Dann kommen mit der Identität Nacktheit, Sünde und Scham zu Bewusstsein (Gen 3,7).

Verstehbare Sakramente

Damit aber tritt ein Mensch ein in diese dramatische Großerzählung von Erlösung und Heiligung, in der die Sakramente erst verstehbar werden. Wo also Sakramente erläutert werden sollen, kommt alles darauf an, ein Bewusstsein zu wecken für Würde, Glanz und Gefährdung des Ichs. Dieses wird überhaupt erst, wo es sich findet, in der Begegnung mit dem es ansprechenden Gott. Diese schöpferische, erwählende und heilende Berufung eines Menschen zu sich selbst bezeugen die Sakramente, indem sie mit der Berufung zum Selbstsein immer die Zusage Gottes zum Mit-Sein Gottes verbinden und diese Zusage in solchen Zeichen offenbaren, die Menschen in ihrer geschöpflichen Bedürftigkeit ansprechen. Identität ist eine offene Frage, die Menschen einander stellen, die sie herausfordert und manchmal auch in Angst und Schrecken versetzt. Sakramente stärken und trösten in diesem Zusammenhang, indem sie in kritischen Lebenssituationen –Geburt, Pubertät, Adoleszenz, Paarbildung, Krankheit und Tod– zum Ausdruck bringen, wie Menschen mit ihrer ganzen Existenz von Gott erhoffen dürfen, angenommen und geliebt zu sein als die, die sie vor und mit Gott werden. In dieser Botschaft weiß Kirche sich so sehr als bevollmächtigte Botin Gottes, dass sie in diesem Handeln an den Menschen Gott selbst als den eigentlich Handelnden sieht. Gott sagt Dir zu: Du bist und Du wirst sein. Dein Ich ist wertvoll und einmalig! Dieser Gedanke kann beunruhigen. Aber wo Gott richtig bezeugt wird, da verursacht dieser Gedanke keine Angst: „Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott.“

Identität wird denkbar als von Gott erhoffbare Gabe des Ewigen, vor dem Identität des Einzelnen als sinnvolle Größe in allem Wandel und Je-wieder-anders-Sein des Lebens überhaupt erst denkbar wird: In Bezug auf Dich werde ich zu einer in dieser Beziehung bestimmten Größe. Du weckst den Geschmack darauf, einer zu sein in Kenntlichkeit und Bestimmtheit. Weil Du mich ansprichst und mein Leben so frei machst von Beliebigkeit und Vagheit, indem Du es unter Dein Wort stellst, ahne ich, welche Bedeutung überhaupt das Wort „Identität“ hat.

Zum Autor:

Prof. Dr. Ralf Miggelbrink ist seit 2001 Lehrstuhlinhaber für Systematische Theologie am katholisch theologischen Institut der Universität Duisburg Essen. Er ist 1959 im Münsterland geboren. Machte seinen Dr. theol. 1989 in Münster und seine Habilitation 1999 in Innsbruck. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Zu den Schwerpunktthemen seiner Arbeit gehören u.a.: Ökumenische und interkonfessionelle Theologie, Dramatische Christologie und Soteriologie, Gnaden- und Sakramententheologie im ökumenischen Dialog mit den Kirchen der Reformation sowie Ekklesiologie, Sakramententheologie, Theologie der Ehe.